Intervista a Ivana Tomasetti

di Di Moia Antonella

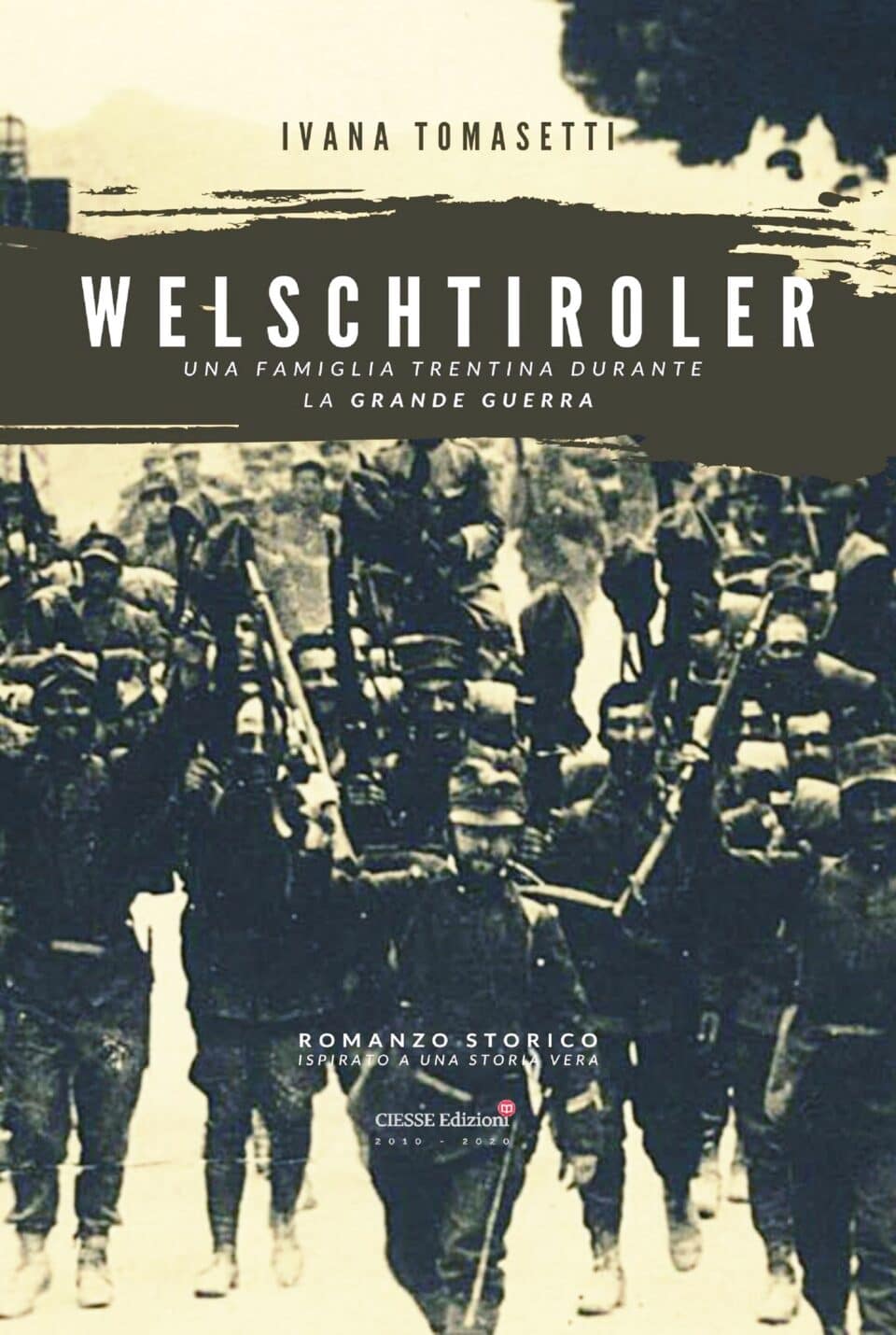

Oggi conosciamo insieme questa autrice! In serata la recensione per il suo storico “Welschtiroler”! Buona lettura!

- Quando hai iniziato a scrivere?

Mi è sempre piaciuto scrivere, anche se non ho mai creduto che avrei veramente scritto dei libri. Da piccola avevo scritto qualche novella e la mia prof di italiano mi aveva spronato a continuare. Dopo una vita passata a correggere i temi dei miei alunni, oggi posso correggere i miei!

- Quanto tempo dedichi alla scrittura?

Alla scrittura dedico un’ora o due al giorno, qualche volta passo il tempo a leggere e a studiare e perciò non scrivo. La ricerca è essenziale per un romanzo storico e quello che mi stuzzica è scoprire cose nuove e calarle nella mia immaginazione, mantenendo coerenza logica.

- Quanto ha influito il contesto sociale in cui sei cresciuta su quello di cui scrivi?

La mia famiglia mi ha sempre regalato libri e la lettura occupava parte delle mie giornate in modo naturale. Un’estate andai dalla zia in montagna e una coetanea con cui passavo le giornate mi prestò il libro di Heidi. Mia cugina nel pomeriggio mi chiamò. «Adesso lo foderiamo così non si rovina.» «D’accordo, però l’ho già finito.» Rimase di stucco, ma per me divorare i libri era normale. Inoltre questo romanzo Welschtiroler è la storia della famiglia di mio padre, ne ho sentito i racconti, era una specie di regalo che dovevo fargli perché l’esperienza non fosse dimenticata.

- Quanto di te entra nei tuoi scritti?

Nei miei scritti c’è una gran parte di me. I miei pensieri vengono pensati da qualche personaggio in cui mi identifico, le ingiustizie sociali mi appassionano e mi coinvolgono nella vita di ogni giorno, le trasfondo nei miei testi, vivendo le battaglie dei miei personaggi.

- Come vivi l’inizio, quando il tuo libro nasce e la fine?

Prima di iniziare raccolgo notizie, leggo libri, stendo scalette o schematizzo raggruppamenti temporali. Cominciare a scrivere è un momento importante. Sembra che le parole restino sospese nell’aria. Mi siedo al computer e saltano fuori. Terminare un romanzo è una soddisfazione, peccato che poi devo rileggere. Mentre rileggo mi tuffo già in un’altra storia.

- Quanto ami leggere? Genere e autore preferito? Quanto influiscono le tue letture sul tuo stile come autore?

Leggere mi piace molto, ma forse non tutto, prediligo il romanzo storico o un libro che abbia un messaggio particolare da veicolare. Al momento il mio autore preferito è Steinback, ma anche Herta Muller è stata una lettura che mi ha folgorato il cervello per le metafore che usa in ogni frase. Per le letture vado in biblioteca, talvolta mi faccio consigliare, talvolta sono alla ricerca di classici. Cerco di leggere il più possibile, non per divertimento, ma per studiare stili e genialità delle storie.

- A chi hai fatto leggere per primo il tuo testo?

Le mie prime stesure le ha lette mio marito, ma il suo è un giudizio di parte, ho trovato una editor, che pur non avendo mai incontrato di persona, mi ha aiutato molto, è diventata un’amica.

- C’è qualcuno che vuoi ringraziare come sostegno della tua opera?

Vorrei ringraziare i miei editori che mi hanno dato fiducia e mi hanno trasmesso il coraggio di proseguire.

- Progetti per il futuro?

Scrivere e leggere riempiranno le mie giornate.

Link shop

L’Estratto

Le baracche di Braunau erano scure macchie di eternità. Basse, col tetto appena spiovente, assi piatte di legno, larghe e pesanti. Piallate grossolanamente, facevano emergere schegge che ferivano la pelle e pungevano i pensieri. Erano accostate alla grossa, con qualche fessura. Lungo le pareti si potevano trovare buchi dai quali spiare se non erano troppo alti. Dall’esterno si vedeva poco o niente: un’oscurità da dimenticare, ma da dentro scorgevi il fuori grigio dello scorrere del tempo, da un angolo all’altro del campo di visuale, lo spiffero freddo che ti colpiva la pupilla e il cuore. Lui non aveva mai visto case così lunghe. Assomigliavano alla segheria veneziana dei Mein col ruscello che passava di lato e i pini tutto intorno, oppure alla malga Cornetto, dove la stalla era una costruzione bassa con finestrelle allineate, ma era un’unica baracca. Qui le case erano ancora più lunghe, una in fila all’altra, in un ordine perfetto tutto tedesco; coprivano un’enorme spianata, si aprivano su corridoi diritti di strade fangose, che facevano il paesaggio pieno di nulla, vuoto e uguale. Si poteva perdersi e non volere più ritrovarsi. A San Sebastiano le spianate non esistevano. E se c’erano, erano piccole e piene di dossi, sempre in pendio, ricche di erba di un verde sfolgorante, dove il vento correva e che la pioggia faceva crescere e brillare. Quando era alta nessuno la doveva calpestare. Questo lui l’aveva imparato presto. L’erba piegata non si poteva tagliare con la lama, era inutilizzabile. Se era stata strappata diventava gialla e secca. Quella buona serviva per far mangiare le mucche o le capre. Doveva diventare fieno per l’inverno. Si andava fino agli alpeggi per segare l’erba e portarla alla stalla, a mano, nel linzol, oppure nella gerla a spalla o col broz, il carretto a due ruote. Se volevi camminare, dovevi farlo ai limiti del prato, rispettando i sentieri stretti che si creavano tra le colture: il fieno, l’orzo, le patate. Chi non possedeva la terra, se ne partiva con le greggi prima dell’inverno e stava lontano viaggiando fino alla pianura, dove dicevano che l’erba fosse verde anche d’inverno. I pastori tornavano per la primavera, un po’ cambiati, un po’ cresciuti. Lui ne aveva sentito i racconti, ma se avesse dovuto scegliere sarebbe rimasto tra il verde del suo altopiano, come infatti era avvenuto, dove i contadini da soli in mezzo al pendio, tagliavano i prati con la falce in un movimento ritmico, sempre uguale sempre diverso, un po’ più alto, un po’ più basso, un po’ debole, un po’ forte. Si fermavano a togliere la pietra cote bagnata d’acqua dal corno che portavano legato alla cintura e affilavano la lunga e pericolosa lama prima di riprendere un movimento lontano secoli. La montagna invadeva il paese, il gruppo della Vigolana all’orizzonte diceva in quale stagione stava scorrendo il tempo e il torrente Astico scavalcava i sassi con l’acqua sempre gelida, che non finiva mai di scorrere. Potevi accostarti e accucciarti con attenzione sui sassi; sotto i tronchi dritti di cortecce irregolari, con le mani a coppa, sorseggiare il limpido che gorgogliando veniva freddo di lontano, ascoltando i suoni del vento tra le cime degli abeti, respirando il profumo della resina. Che poteva esserci di più bello? Ogni fruscio lui lo conosceva, qualche ramo spaccato, il cinguettio degli uccelli, il balenare di un capriolo. Tutto questo ora era lontano, perso, dentro la nostalgia del ritorno. C’era un grosso sasso di arenaria, arrivato forse dall’Inn e rimasto fuori dalla porta della baracca. Si sedeva lì sopra, ogni tanto, con negli occhi i suoi ricordi di bambino. Vedeva intorno il grigio. La terra scura di polvere e fango, il cielo bianco, il sole che occhieggiava tra le nuvole. Fissava lo sguardo. Nessuno faceva caso a lui. Aveva imparato a piangere senza farsi notare. Il viso bagnato, poteva essere pioggia o acqua che aveva bevuto, piangeva senza sussulti. Le lacrime erano come l’onda di un lago senza vento, ferma e piatta, quella del lago di Lavarone. Poi si distraeva, vedendo altri ragazzi che correvano in giro. Qualcuno lo conosceva. Erano di Folgaria come lui, ma più grandi, leggeva nei loro occhi una sorta di lontananza che poteva avere la sfumatura del disprezzo. Loro facevano cose che a lui non erano permesse, però avrebbe potuto impararle. Diventare grande era una speranza, quando si guardava le mani. Ma anche se lo fosse divenuto in fretta, loro sarebbero stati sempre avanti a lui. Vedeva i loro giochi, le corse tra le baracche. Si divertivano. Anche in quel luogo avevano trovato il modo di sopravvivere, di sommare il giorno con il giorno. Lui era tra i piccoli, non proprio piccolissimi, non avrebbe dovuto provare invidia. Alla loro età avrebbe fatto le stesse cose. Ora doveva restare nel raggio di visuale di sua madre. Finché un giorno accadde ciò che avrebbe voluto accadesse e a cui pensava con un certo timore. Un ragazzo gli si avvicinò e si fermò davanti al suo sasso. Lui aveva impiegati minuti a issarsi seduto sulla pietra levigata, l’altro vi si appoggiò dal lato opposto e in un attimo vi fu sopra. Toccava anche in terra con i piedi. Attese. Era un silenzio che prima o poi l’estraneo avrebbe infranto, anche se si davano la schiena. Era scuro di pelle come chi ha preso il sole da quando è nato, i capelli rasati per combattere i pidocchi senza lavarsi. Solo le femmine si potevano permettere lunghi capelli di trecce o code legate. Si domandava in quale lingua avrebbe parlato. Il tedesco dell’impero o l’italiano dell’anima? In quel modo avrebbe capito subito. L’altro si voltò e gli fece un sorriso, mostrando i buchi di denti che dovevano crescere. Non era poi tanto più grande di lui. «Come ti chiami?» Sorrise anche lui: aveva parlato in italiano. «Mi chiamo Giuseppe.» «E io Gino. Sono di Lavarone e tu?» «Di San Sebastiano.» «Ecco perché non ti ho mai visto. Noi abbiamo fatto una banda, voi essere dei nostri?» Giuseppe non era tanto convinto. Si sentì piccolo. Lo guardò in faccia. Le mani di sua madre erano dure e quando colpivano facevano male, ma lui era un maschio, avrebbe potuto dimostrarsi forte e coraggioso. Lasciò da parte i timori e le titubanze. «Davvero? E cosa si fa?» «Ci aiutiamo tra noi, facciamo giochi, ma anche dispetti a chi li merita…» «E se vi scoprono?» «Scappiamo, tendiamo trappole… Non hanno tempo per badare a noi. Se vuoi essere dei nostri devi giurare che non ci tradirai. Subito dopo la distribuzione del pranzo, mentre i grandi sono nelle baracche. Ti aspettiamo.» «Ci sarò.» Il ragazzo si era già allontanato e lui restò di nuovo a contemplare il cielo e a pensare altrove. Aveva fatto bene? O si era cacciato in un guaio? Si rinfrancò pensando che non aveva fatto ancora niente. Poteva sempre non andare. Il pranzo veniva portato dalla baracca numero otto adibita a cucina. Le donne, tra cui sua madre, trascinavano i carretti, ma se c’era fango portavano a mano i pentoloni. Quando arrivavano la zuppa era quasi fredda. Nessuno, però si doveva lamentare. L’impero aveva voluto così per salvarli dalla guerra. Il paese era sul fronte. Dunque, si doveva essere riconoscenti. Lettere, parole, discorsi, erano sottoposti alla censura. Lamentarsi non era un diritto. Si potevano piangere lacrime calme come l’acqua del lago di Lavarone, senza guardare in faccia nessuno. Restare, mangiare, obbedire. Tutto era iniziato qualche mese prima, nell’estate del 1914. I messaggeri di Francesco Giuseppe avevano affisso l’editto imperiale in tedesco e in italiano nella piazza, avevano consegnato lettere: la mobilitazione di tutti gli uomini dai ventuno ai quarantadue anni era iniziata. L’impero era in guerra. Lo sapevano tutti che l’erede al trono era stato ucciso a Sarajevo con sua moglie, ma quella era una scusa come un’altra. Il grande impero sentiva franare la terra sotto i piedi e tentava di trovare un’impossibile soluzione. La guerra. L’aria era già satura di decisioni non ancora prese, ma inevitabili.